2012年09月30日

甲武信ヶ岳登山 寄り道編

甲武信ヶ岳山頂から

400m位はなれたところに

山小屋があります。

400mくらいだからということで寄ってきました。

ただ、頂上付近の400mは、

あまり甘く見てはいけませんね。

結構、坂が急です。

下りは余裕ですが、

帰りの登りを思うと、やや恐怖が・・・

到着した山小屋はいい雰囲気です。

皇太子様、雅子様も訪れたようです。

山小屋のご主人は、

個人的印象として、

優しくて、おっとりしていて、気さくと思っていましたが、

ここの人はそうではありませんでした。

浅間登山の山小屋の方は、

気さくな方で、いろいろと話もできましたが・・・

まあ、いろいろな人がいるということです。

帰りは、写真の練習をして戻りました。

一応、三脚も持って行ってたのですが、

セッティングがめんどくさくなってしまい、

手で撮りました。

結構、時間もおしてしまってましたし・・・

でも、三脚使うべきでした。

カレンダーみたいな写真が撮りたいです。

結局、駐車場到着は、PM16:30頃。

トータル7時間くらいでした。

すごくいいところだと思います。

400m位はなれたところに

山小屋があります。

400mくらいだからということで寄ってきました。

ただ、頂上付近の400mは、

あまり甘く見てはいけませんね。

結構、坂が急です。

下りは余裕ですが、

帰りの登りを思うと、やや恐怖が・・・

到着した山小屋はいい雰囲気です。

皇太子様、雅子様も訪れたようです。

山小屋のご主人は、

個人的印象として、

優しくて、おっとりしていて、気さくと思っていましたが、

ここの人はそうではありませんでした。

浅間登山の山小屋の方は、

気さくな方で、いろいろと話もできましたが・・・

まあ、いろいろな人がいるということです。

帰りは、写真の練習をして戻りました。

一応、三脚も持って行ってたのですが、

セッティングがめんどくさくなってしまい、

手で撮りました。

結構、時間もおしてしまってましたし・・・

でも、三脚使うべきでした。

カレンダーみたいな写真が撮りたいです。

結局、駐車場到着は、PM16:30頃。

トータル7時間くらいでした。

すごくいいところだと思います。

2012年09月30日

甲武信ヶ岳登山 いよいよ山頂に

千曲川源流のポイントから1時間10分の表示。

甲武信ヶ岳山頂までは、

概ね、その位でしょうか。

ここからは、いわゆる登山にふさわしい急登!

やっと回転数を高域に入れられます。

源流ポイントから山頂までの途中の分岐まで、

おおよそ30分という目安がありました。

この分岐までは、結構、急坂です。

ようやく登山らしくなってきました。

ただ、段差が大きくて、

乗り越えるのに苦労します。

また、急登ですが、距離は短いので

いいリズムで登れます。

分岐をすぎて、しばらく続く平坦な道を行くと、

木々が開けてきます。

そして、山頂が目視出来ます。

目標が具体的になって、

あとひと踏ん張りです。

到着しました。

時間は13:00くらいでしょうか?

山頂の表示にものすごく威力を感じます。

百名山であることをを主張しています。

川上村から登りましたが、

「埼玉県」という表示は、何か都会感を感じます。

山頂からの景色は最高です。

普段、目にすることのない風景ですからね。

周囲は山ばかりですが、

上から見下ろすというのは、

この瞬間でないと出来ません。

ここまで、

非常に変化に富んだ道並みで、

見どころも多くて、楽しい山歩きでした。

この後、すぐ下に見える山小屋に

寄ってみようと思います。

2012年09月30日

甲武信ヶ岳登山 千曲川源流まで

ルートは、

毛木平駐車場(登山口)から

西沢の川岸を進みます。

距離は片道6.5kmくらいで

やや長めでしょうか?

でも、渓流沿いを行くので、

登山とういうよりはトレッキングという感じです。

ここが入口です。

親切に標識も多いです。

おそらく訪問者も多いのでしょう。

最初は車も通れるくらいの

広い道です。

渓流の音と周囲の緑が美しいです。

そして、すごく水が綺麗です。

道中の神社でお参りをします。

水流も多いし、

まあ、とにかく水の透明度に感動します。

これは、財産です。海外に何なんか売れません。

この一帯の特徴は、

豊富な湧き水と緑のコケ類でしょう。

何かピグミーなど妖精も

生息していそうな美しい環境です。

原泉に向かって、

西沢という川と何度か交差します。

それ以外にも小さな小川を横切るので、

このような小さい橋が至る所にあります。

結構、滑りやすいですけど、

このような苔が多いです。

空気もひんやりとし湿気がみちていて、

呼吸器に優しい、、、そんな気がします。

この水は冷たくて、とてもおいしいです。

ここは水には全く困りません。

これは、ナメ滝という中間のチェック地です。

透明な水が岩を滑り落ちます。

多少の上下や大岩越えもありますが、

日常の徒歩とあまり大差はありません。

到着しました。

ここが起点になります。

意外に水の出は僅かで、

コップが設置されてましたが、

飲むまでの量はありません。

AM 9:30発 ⇒ 12:00到着です。

手前の小川でしっかり水を確保して、

いよいよ、甲武信ヶ岳 出発です。

毛木平駐車場(登山口)から

西沢の川岸を進みます。

距離は片道6.5kmくらいで

やや長めでしょうか?

でも、渓流沿いを行くので、

登山とういうよりはトレッキングという感じです。

ここが入口です。

親切に標識も多いです。

おそらく訪問者も多いのでしょう。

最初は車も通れるくらいの

広い道です。

渓流の音と周囲の緑が美しいです。

そして、すごく水が綺麗です。

道中の神社でお参りをします。

水流も多いし、

まあ、とにかく水の透明度に感動します。

これは、財産です。海外に何なんか売れません。

この一帯の特徴は、

豊富な湧き水と緑のコケ類でしょう。

何かピグミーなど妖精も

生息していそうな美しい環境です。

原泉に向かって、

西沢という川と何度か交差します。

それ以外にも小さな小川を横切るので、

このような小さい橋が至る所にあります。

結構、滑りやすいですけど、

このような苔が多いです。

空気もひんやりとし湿気がみちていて、

呼吸器に優しい、、、そんな気がします。

この水は冷たくて、とてもおいしいです。

ここは水には全く困りません。

これは、ナメ滝という中間のチェック地です。

透明な水が岩を滑り落ちます。

多少の上下や大岩越えもありますが、

日常の徒歩とあまり大差はありません。

到着しました。

ここが起点になります。

意外に水の出は僅かで、

コップが設置されてましたが、

飲むまでの量はありません。

AM 9:30発 ⇒ 12:00到着です。

手前の小川でしっかり水を確保して、

いよいよ、甲武信ヶ岳 出発です。

2012年09月30日

川上村というところ

甲武信ヶ岳は、長野県川上村と

埼玉県秩父市、山梨県山梨市の県境にあります。

川上村は、同じ長野県東信地方にいながら、

実は初めてのところです。

今年、長野県内の初訪問は、

飯山に続き2箇所になりました。

さて、

最初に信濃川上駅に寄りました。

小海線が走っています。

駅前の観光案内図です。

注目すべきは、書かれている通り、

1.日本一の高原野菜の産地

高原野菜発祥の地と書かれています。

この素晴らしい環境で育つ野菜は

最高であることに間違いありません。

2.千曲川源流の地

日本最長の川、367kmの起点です。

これは、今回かなり軽視していましたが、

いざ、訪れてみて、見逃せない名所

であることに気づかされました。

3.川上犬

オオカミの血が流れているとの

話もあるようですが、柴犬の一種だそうです。

猟犬で、オオカミの血も・・・ということですから、

精悍で野生性あふれるかと思いきや、

結構、愛嬌のある憎めない顔をしてます。

大きくはこの3つのようです。

この高い標高の地で、周りを山に囲まれ、

何か閉塞感というか隔離されている感があり、

独特な雰囲気がありました。

農家さんが多いせいもあって、

スーパーやお店の開店も早いし、

この地で、県外ナンバーのトラックが多い

(名古屋とか、東京方面、九州、東北といろいろ)です。

この空気を感じて、

俄然、パワーと興味が湧いてきました。

埼玉県秩父市、山梨県山梨市の県境にあります。

川上村は、同じ長野県東信地方にいながら、

実は初めてのところです。

今年、長野県内の初訪問は、

飯山に続き2箇所になりました。

さて、

最初に信濃川上駅に寄りました。

小海線が走っています。

駅前の観光案内図です。

注目すべきは、書かれている通り、

1.日本一の高原野菜の産地

高原野菜発祥の地と書かれています。

この素晴らしい環境で育つ野菜は

最高であることに間違いありません。

2.千曲川源流の地

日本最長の川、367kmの起点です。

これは、今回かなり軽視していましたが、

いざ、訪れてみて、見逃せない名所

であることに気づかされました。

3.川上犬

オオカミの血が流れているとの

話もあるようですが、柴犬の一種だそうです。

猟犬で、オオカミの血も・・・ということですから、

精悍で野生性あふれるかと思いきや、

結構、愛嬌のある憎めない顔をしてます。

大きくはこの3つのようです。

この高い標高の地で、周りを山に囲まれ、

何か閉塞感というか隔離されている感があり、

独特な雰囲気がありました。

農家さんが多いせいもあって、

スーパーやお店の開店も早いし、

この地で、県外ナンバーのトラックが多い

(名古屋とか、東京方面、九州、東北といろいろ)です。

この空気を感じて、

俄然、パワーと興味が湧いてきました。

2012年09月29日

甲武信ヶ岳に・・・

最強の台風が接近中のようですが、

今は、そんなことにかまってられません。

休みになると忙しくなります。

最近では、山に行きたくて、

ウズウズします。

今日は、珍しく早く起きて、

甲武信ヶ岳に行ってきました。

川上村にある

この駐車場からスタートです。

AM9:00に到着しましたが、

この混みようです。

県外車が多いです。

写真が多いので整理しながら、

少しずつ記録していこうと思います。

距離は長かったのですが、

登山というよりは、

トレッキングという感じで、

比較的、お手軽なところでした

(千曲川の原泉までですが)。

今は、そんなことにかまってられません。

休みになると忙しくなります。

最近では、山に行きたくて、

ウズウズします。

今日は、珍しく早く起きて、

甲武信ヶ岳に行ってきました。

川上村にある

この駐車場からスタートです。

AM9:00に到着しましたが、

この混みようです。

県外車が多いです。

写真が多いので整理しながら、

少しずつ記録していこうと思います。

距離は長かったのですが、

登山というよりは、

トレッキングという感じで、

比較的、お手軽なところでした

(千曲川の原泉までですが)。

2012年09月16日

飯縄山登山

連休2日目。

登山をしないわけにはいきません。

迷いなく飯縄山を選択しました。

天気は晴れですが、

遠くがやや霞んで見えます。

ここからスタートです。

地図によると、

南登山道のルートになります。

一ノ鳥居をくぐりぬけていきます。

序盤は緩やかな登りが続きます。

緩やかですが、平坦な所がなく、

歩きながらの休息ができません。

駒つなぎの場という、

ちょっとした広場に出ました。

とりあえず、ここはスル―して

先を急ぎます。

この駒つなぎの場から、

登りがやや急になります。

途中、水場にあたりました。

ちょうどいいタイミングで、

口をすすぐことができました。

道中、鎖場もありますが、

大きな岩が道を遮るところも

何箇所かあります。

そこからしばらく行くと、

天狗の硯岩という場所に出ます。

ここで、少し休憩しました。

結構、きつい山です。

紅葉にはまだ少し早いようです。

この天狗の硯岩を超えると、

さらにきつくなります。

景色は綺麗ですが、、、

西登山道との合流まで、

疲れる登りでした。

日差しも強くて、

空気も乾燥していて、

気候もちょっと厳しかったです。

戸隠神社に近いせいか、

こういう神社が何箇所ありました。

きちんとお参りしました。

この山が飯縄山山頂ですが、

手前に同じような山頂があって、

完全に騙されました。

休日もあって、子供づれも多かったです。

バスの団体さんもいましたね。

眼下に広がる緑が美しい。

駐車場も下に見えます。

この標高差、改めて高いと思いましたね。

もうひとつある神社でも、

しっかりお参り済みです。

AM9:40出発、PM13:40駐車場着でした。

かなり混んでましたし、

暑かったので、早々に引き揚げました。

やっぱり初めての山は、

面白いです。

この後は、戸隠そばをいただいて、

中社でお参りして、帰りました。

登山をしないわけにはいきません。

迷いなく飯縄山を選択しました。

天気は晴れですが、

遠くがやや霞んで見えます。

ここからスタートです。

地図によると、

南登山道のルートになります。

一ノ鳥居をくぐりぬけていきます。

序盤は緩やかな登りが続きます。

緩やかですが、平坦な所がなく、

歩きながらの休息ができません。

駒つなぎの場という、

ちょっとした広場に出ました。

とりあえず、ここはスル―して

先を急ぎます。

この駒つなぎの場から、

登りがやや急になります。

途中、水場にあたりました。

ちょうどいいタイミングで、

口をすすぐことができました。

道中、鎖場もありますが、

大きな岩が道を遮るところも

何箇所かあります。

そこからしばらく行くと、

天狗の硯岩という場所に出ます。

ここで、少し休憩しました。

結構、きつい山です。

紅葉にはまだ少し早いようです。

この天狗の硯岩を超えると、

さらにきつくなります。

景色は綺麗ですが、、、

西登山道との合流まで、

疲れる登りでした。

日差しも強くて、

空気も乾燥していて、

気候もちょっと厳しかったです。

戸隠神社に近いせいか、

こういう神社が何箇所ありました。

きちんとお参りしました。

この山が飯縄山山頂ですが、

手前に同じような山頂があって、

完全に騙されました。

休日もあって、子供づれも多かったです。

バスの団体さんもいましたね。

眼下に広がる緑が美しい。

駐車場も下に見えます。

この標高差、改めて高いと思いましたね。

もうひとつある神社でも、

しっかりお参り済みです。

AM9:40出発、PM13:40駐車場着でした。

かなり混んでましたし、

暑かったので、早々に引き揚げました。

やっぱり初めての山は、

面白いです。

この後は、戸隠そばをいただいて、

中社でお参りして、帰りました。

2012年09月09日

浅間山周辺散策

今回は、

前回行った時に寄れなかった所へ

行きました。

特に、鋸岳、火山館の2つに絞りました。

雨が降るかもしれない

とのことでしたが・・・

結局、降りませんでした。

様相は秋の空ですね。

今日は中コースから

トーミの頭、黒斑、仙人岳。

今日はとてもいい天気です。

こんな景色は初めてです。

富士山もしっかり見えます。

仙人岳の看板が出来ていました。

群馬県側もくっきり見えました。

浅間山もでっかく見えますよ~

時々、飛行機も通過するのですが、

近くて、飛行音も聞こえて、

自分がどこにいるのか知らされます。

やっぱりここは絶景です。

でも、この高さは恐怖です。

足がすくんで、腰も引けてきます。

まだ、慣れませんね。

今度はあの剣が峰に行ってみたいのですが・・・

あの先端が鋸岳です。

Jバンドの表示から、ちょっと先に行くとありました。

前回はここへ寄らなかったんです。

今回は、しっかり見てきました。

浅間山火口からの溶岩の流れが

しっかりと見られます。

写真中央が、

おそらく鬼押し出しです。

ここからだと、ものすごく近く感じます。

Jバンドからこの火山館へ。

ここで休憩し情報収集。

剣が峰へは、現在は立ち入り禁止のようです。

どうしてもというなら、自己責任でとのことでした。

トイレや水補給もできます。

1年中あいているそうで、

所在は御代田町、運営は小諸市だそうです。

すぐ下には谷間があって、

風向きによって硫黄のにおいがします。

一応は基準値内で、人体には安全らしいです。

この水は、飲み水に不適ですが、

なめてみたら・・・とのことで・・・

ものすごく鉄風味でした。

鉄ってあまり身体によくないんですよね。。。

さて、帰りは草すべり。

前回は弱音を吐きましたが、

今回は前掛にも行っていないので、

体力は十分です。

前回写真に撮れなかった

恐怖ポイント その1。

恐怖ポイント その2。

傾斜のすごさが少しは伝わるでしょうか?

でも、2回目のせいか、

そんなに急でもなければ、

恐怖でもありませんでした。

むしろ、Jバンドへの下りの方が、

恐怖は大きかったです。

この山は絶景で、空気は冷たくて、

湿度もあって喉や肌に優しい。

いいところですが、

崖や谷間の恐怖がすごい。

本当にいいところでした。

一か月に1回は行ってみたいです。

前回行った時に寄れなかった所へ

行きました。

特に、鋸岳、火山館の2つに絞りました。

雨が降るかもしれない

とのことでしたが・・・

結局、降りませんでした。

様相は秋の空ですね。

今日は中コースから

トーミの頭、黒斑、仙人岳。

今日はとてもいい天気です。

こんな景色は初めてです。

富士山もしっかり見えます。

仙人岳の看板が出来ていました。

群馬県側もくっきり見えました。

浅間山もでっかく見えますよ~

時々、飛行機も通過するのですが、

近くて、飛行音も聞こえて、

自分がどこにいるのか知らされます。

やっぱりここは絶景です。

でも、この高さは恐怖です。

足がすくんで、腰も引けてきます。

まだ、慣れませんね。

今度はあの剣が峰に行ってみたいのですが・・・

あの先端が鋸岳です。

Jバンドの表示から、ちょっと先に行くとありました。

前回はここへ寄らなかったんです。

今回は、しっかり見てきました。

浅間山火口からの溶岩の流れが

しっかりと見られます。

写真中央が、

おそらく鬼押し出しです。

ここからだと、ものすごく近く感じます。

Jバンドからこの火山館へ。

ここで休憩し情報収集。

剣が峰へは、現在は立ち入り禁止のようです。

どうしてもというなら、自己責任でとのことでした。

トイレや水補給もできます。

1年中あいているそうで、

所在は御代田町、運営は小諸市だそうです。

すぐ下には谷間があって、

風向きによって硫黄のにおいがします。

一応は基準値内で、人体には安全らしいです。

この水は、飲み水に不適ですが、

なめてみたら・・・とのことで・・・

ものすごく鉄風味でした。

鉄ってあまり身体によくないんですよね。。。

さて、帰りは草すべり。

前回は弱音を吐きましたが、

今回は前掛にも行っていないので、

体力は十分です。

前回写真に撮れなかった

恐怖ポイント その1。

恐怖ポイント その2。

傾斜のすごさが少しは伝わるでしょうか?

でも、2回目のせいか、

そんなに急でもなければ、

恐怖でもありませんでした。

むしろ、Jバンドへの下りの方が、

恐怖は大きかったです。

この山は絶景で、空気は冷たくて、

湿度もあって喉や肌に優しい。

いいところですが、

崖や谷間の恐怖がすごい。

本当にいいところでした。

一か月に1回は行ってみたいです。

2012年08月30日

蓼科山登山

またしても行ってきました。

というのも、来週から新しい仕事になるので・・・

出来ることを今のうちに・・・

うわさには聞いていましたが、

登り応え有りました。

本にある中級者向けの

山のレベルがわかりました。

7合目からスタートです。

序盤はまあ、余裕ありましたね。

ただ、結構、ガスってまして、

折角の天狗の露地からの景色もNGでした。

天狗の路地から先、将軍平まで、

いい感じの急登です。

とにかく、足場が悪いです。

木や岩が散乱し、木の階段も破壊されてます。

それに急坂ですから、疲労が激しいです。

1時間くらいで蓼科山荘到着。

ここでしばし休憩。

シャツと汗ふきタオルを一新して、

山頂を目指します。

ここからは大きな岩ばかり。

途中、鎖場もありました。

リズムが掴めず苦戦しました。

この山小屋までも、ほぼ1時間くらい。

きつい急坂が意外に長く続きます。

ここは、精神鍛錬に向いているいい山です。

蓼科山の山頂は独特な形状をしてます。

神社のある中央部はややくぼんでいて、

あとは大小の岩だらけ。

反対側に横断するにも

岩を歩き渡らないといけません。

標高も結構高いんですね。

空気は冷たくて、美味しいです。

神社ではしっかりお参りしました。

諏訪側は曇っていてなかなか晴れませんでしたが、

佐久側は晴れていていい景色です。

百名山に選ばれるわけですね。

また、山小屋のある風景も、

安心感と温かさがあって、

ものすごくいいです。

というのも、来週から新しい仕事になるので・・・

出来ることを今のうちに・・・

うわさには聞いていましたが、

登り応え有りました。

本にある中級者向けの

山のレベルがわかりました。

7合目からスタートです。

序盤はまあ、余裕ありましたね。

ただ、結構、ガスってまして、

折角の天狗の露地からの景色もNGでした。

天狗の路地から先、将軍平まで、

いい感じの急登です。

とにかく、足場が悪いです。

木や岩が散乱し、木の階段も破壊されてます。

それに急坂ですから、疲労が激しいです。

1時間くらいで蓼科山荘到着。

ここでしばし休憩。

シャツと汗ふきタオルを一新して、

山頂を目指します。

ここからは大きな岩ばかり。

途中、鎖場もありました。

リズムが掴めず苦戦しました。

この山小屋までも、ほぼ1時間くらい。

きつい急坂が意外に長く続きます。

ここは、精神鍛錬に向いているいい山です。

蓼科山の山頂は独特な形状をしてます。

神社のある中央部はややくぼんでいて、

あとは大小の岩だらけ。

反対側に横断するにも

岩を歩き渡らないといけません。

標高も結構高いんですね。

空気は冷たくて、美味しいです。

神社ではしっかりお参りしました。

諏訪側は曇っていてなかなか晴れませんでしたが、

佐久側は晴れていていい景色です。

百名山に選ばれるわけですね。

また、山小屋のある風景も、

安心感と温かさがあって、

ものすごくいいです。

2012年08月29日

安全な登山を・・・

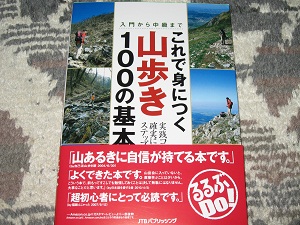

先日見た、127時間という映画に

感化されて買いました。

毎日通っているルートで事故を起こしたり、

毎日している業務でミスしたり、

運とか偶然はあまり信じませんが・・・

経験と技術と体力は獲得に時間がかかりますが、

知識は早めに準備しましょう!

感化されて買いました。

毎日通っているルートで事故を起こしたり、

毎日している業務でミスしたり、

運とか偶然はあまり信じませんが・・・

経験と技術と体力は獲得に時間がかかりますが、

知識は早めに準備しましょう!

2012年08月28日

水の塔山~東篭ノ登山~西篭ノ登山

ここのところ、

暑くて、天気の良すぎる気候だったので、

避けていましたが、うずうず しだしたので・・・

先日、池ノ平自然園へ行った際見つけたところです。

これが全景になります。

手前の山を越えて、

右から 水の塔山、赤ゾレ、東篭ノ登山、

写真にはありませんが、奥が西篭ノ登山です。

スタートは、高峰温泉先の登山口からです。

意外に険しい岩場があります。

一連の道程で、ここが一番きついかもしれません。

きつい急登ですが、

距離は短かったです。

まずは水の塔山 到着。

その先、

稜線に沿って歩いて行きます。

赤ゾレ地帯も越えていきます。

印象的な岩があったので、一枚。

ハート形の石もあったので・・・一枚。

変わりやすい天候でしたが、

群馬県側もよく見えました。

結構、あっさりと到着。

ここで少し休憩しました。

湿原地帯がよく見えます。

これは面白い景色が見られました。

東篭ノ登山から西篭ノ登山へ。

ここはすぐ隣でした。

西篭ノ登山に到着。

湯の丸高原も 一面の緑で綺麗です。

片道で2時間くらいでしょうか。

坂道はきついのですが、

そう感じたところで到着するので、

あっけないといえば、そうかもしれません。

池の平に降りようとも思ったのですが、

折角なので、また、同じ道を戻ってきました。

この岩場はいい経験になりました。

高所恐怖症も、この日はあまり気になりませんでした。

日焼け止めをつけてますが、

日差しがきつくて、

肌がチリチリして、それも大変です。

しかし、山は気持ちのいいところです。

暑くて、天気の良すぎる気候だったので、

避けていましたが、うずうず しだしたので・・・

先日、池ノ平自然園へ行った際見つけたところです。

これが全景になります。

手前の山を越えて、

右から 水の塔山、赤ゾレ、東篭ノ登山、

写真にはありませんが、奥が西篭ノ登山です。

スタートは、高峰温泉先の登山口からです。

意外に険しい岩場があります。

一連の道程で、ここが一番きついかもしれません。

きつい急登ですが、

距離は短かったです。

まずは水の塔山 到着。

その先、

稜線に沿って歩いて行きます。

赤ゾレ地帯も越えていきます。

印象的な岩があったので、一枚。

ハート形の石もあったので・・・一枚。

変わりやすい天候でしたが、

群馬県側もよく見えました。

結構、あっさりと到着。

ここで少し休憩しました。

湿原地帯がよく見えます。

これは面白い景色が見られました。

東篭ノ登山から西篭ノ登山へ。

ここはすぐ隣でした。

西篭ノ登山に到着。

湯の丸高原も 一面の緑で綺麗です。

片道で2時間くらいでしょうか。

坂道はきついのですが、

そう感じたところで到着するので、

あっけないといえば、そうかもしれません。

池の平に降りようとも思ったのですが、

折角なので、また、同じ道を戻ってきました。

この岩場はいい経験になりました。

高所恐怖症も、この日はあまり気になりませんでした。

日焼け止めをつけてますが、

日差しがきつくて、

肌がチリチリして、それも大変です。

しかし、山は気持ちのいいところです。

2012年08月18日

高山植物たち

池の平湿原で出会った植物です。

小さいですが、鮮やかな色をしています。

厳しい環境で、

わずかながら、申し訳なさそうに咲いていますが、

一方で、きちんと目立ち、自己主張している姿に

何か本来の日本人っぽさを感じてしまいます。

そんな印象から、魅力を感じてしまいました。

図鑑を見ながら名前覚えです。

ハクサンチドリ

ハクサンフクロウ ・・・ かな?

ツリガネニンジン

???

ノアザミ

マルバダケブキ

これもツリガネニンジン?

ヤナギラン

ピグミーの森 という場所です。

確かに、森の妖精的なものが

いそうな雰囲気があります。

クガイソウ

コマクサ

クルマユリ

ニッコウキスゲ

???

この照合作業が意外に手間取ります。

意外に難しいです。

でも楽しいです。

花に魅力を感じるという意味も分かるような気がします。

小さいですが、鮮やかな色をしています。

厳しい環境で、

わずかながら、申し訳なさそうに咲いていますが、

一方で、きちんと目立ち、自己主張している姿に

何か本来の日本人っぽさを感じてしまいます。

そんな印象から、魅力を感じてしまいました。

図鑑を見ながら名前覚えです。

ハクサンチドリ

ハクサンフクロウ ・・・ かな?

ツリガネニンジン

???

ノアザミ

マルバダケブキ

これもツリガネニンジン?

ヤナギラン

ピグミーの森 という場所です。

確かに、森の妖精的なものが

いそうな雰囲気があります。

クガイソウ

コマクサ

クルマユリ

ニッコウキスゲ

???

この照合作業が意外に手間取ります。

意外に難しいです。

でも楽しいです。

花に魅力を感じるという意味も分かるような気がします。

2012年08月17日

池の平湿原 散策

湯の丸高原と高峰高原を結ぶ道路が

この時期開通しています。

平日などの閑散時は車でも通行可能ですが、

高峰から徒歩で行ってきました。

黒斑山の光景です。

また新しい登山先を見つけました。

結構登り応え有りそうです。

西篭ノ登山、東篭ノ登山、水ノ塔山の3つが連なります。

ここが高峰温泉の先の道路。

ここからおよそ3km程度、

高峰のホテルからは4km程度の道中です。

ここが湿原地帯です。

最大の魅力は、

2000m級の高度を歩ける。

冷たく、すがすがしい空気が味わえる。

美しい高山植物が見られる。

山を下った時、今日はとてつもなく暑かったですが、

上の方は、こんなに違うものかと実感しましたね。

高山植物については、

次回、UPしようと思います。

植物にも興味が湧いてきました。

この時期開通しています。

平日などの閑散時は車でも通行可能ですが、

高峰から徒歩で行ってきました。

黒斑山の光景です。

また新しい登山先を見つけました。

結構登り応え有りそうです。

西篭ノ登山、東篭ノ登山、水ノ塔山の3つが連なります。

ここが高峰温泉の先の道路。

ここからおよそ3km程度、

高峰のホテルからは4km程度の道中です。

ここが湿原地帯です。

最大の魅力は、

2000m級の高度を歩ける。

冷たく、すがすがしい空気が味わえる。

美しい高山植物が見られる。

山を下った時、今日はとてつもなく暑かったですが、

上の方は、こんなに違うものかと実感しましたね。

高山植物については、

次回、UPしようと思います。

植物にも興味が湧いてきました。

2012年08月11日

石尊山 1667m 登山

すぐ近くにある石尊山(せきそんさん)という

山に出かけてきました。

こちらは、浅間山の手前にある

小さな山です。

たまたま通り通りがかった時、

登山口入口を見つけました。

初めてのところは、

ドキドキ感半分、

恐怖半分で

不思議な心境です。

スタートは、

御代田町の追分宿からです。

全般的に歩きやすくて、

登山というより、ウォーキングです。

あまり知られていないところだとは思いますが、

道はそこそこしっかり出来ています。

でも、人か少ないせいか、

だいぶ不気味な雰囲気です。

突然、森の中で、移動する音がしました。

少し大きめの動物がいるようです。

この木も、中の虫を

誰かが食べたんでしょう?

ここは「血ノ滝」と言われている、

チェックポイント。

ここの川の水は、

鉄?銅?か何かが融けているのでしょうか?

ここは、石尊山頂上手前の分岐点付近。

周辺の土の色もまさに泥の色です。

左右のルートがありましたが、

右を選択しました。

ここは「第二原泉」というチェックポイントです。

水自体は、無色ですが、

周辺はやはり泥の色です。

心なしか硫黄臭が感じられます。

怪しいので、触れるのはやめました。

しばらく歩くと頂上です。

途中、雨に遭いましたが、

意地で歩いておきました。

頂上は一面、草だらけで達成感が薄いです。

正面には浅間山や剣が峰が

いつもより大きく見えます。

帰りには、

「おはぐろ池」を見ましたか、

やっぱり不気味です。

この川は、「濁川」という名称で。

千曲川に合流するそうです。

人とすれ違ったりすれば、

少しは印象も変わるのでしょうが、

とにかく、不気味な雰囲気で、

いつも以上の疲労感です。

ただ距離的にも、少し道草もしたため、

トータル15kmくらいはあったと思います。

ずっと森林の中を歩けるので、

直射日光も無く、それはよかったです。

意外に疲れました。

山に出かけてきました。

こちらは、浅間山の手前にある

小さな山です。

たまたま通り通りがかった時、

登山口入口を見つけました。

初めてのところは、

ドキドキ感半分、

恐怖半分で

不思議な心境です。

スタートは、

御代田町の追分宿からです。

全般的に歩きやすくて、

登山というより、ウォーキングです。

あまり知られていないところだとは思いますが、

道はそこそこしっかり出来ています。

でも、人か少ないせいか、

だいぶ不気味な雰囲気です。

突然、森の中で、移動する音がしました。

少し大きめの動物がいるようです。

この木も、中の虫を

誰かが食べたんでしょう?

ここは「血ノ滝」と言われている、

チェックポイント。

ここの川の水は、

鉄?銅?か何かが融けているのでしょうか?

ここは、石尊山頂上手前の分岐点付近。

周辺の土の色もまさに泥の色です。

左右のルートがありましたが、

右を選択しました。

ここは「第二原泉」というチェックポイントです。

水自体は、無色ですが、

周辺はやはり泥の色です。

心なしか硫黄臭が感じられます。

怪しいので、触れるのはやめました。

しばらく歩くと頂上です。

途中、雨に遭いましたが、

意地で歩いておきました。

頂上は一面、草だらけで達成感が薄いです。

正面には浅間山や剣が峰が

いつもより大きく見えます。

帰りには、

「おはぐろ池」を見ましたか、

やっぱり不気味です。

この川は、「濁川」という名称で。

千曲川に合流するそうです。

人とすれ違ったりすれば、

少しは印象も変わるのでしょうが、

とにかく、不気味な雰囲気で、

いつも以上の疲労感です。

ただ距離的にも、少し道草もしたため、

トータル15kmくらいはあったと思います。

ずっと森林の中を歩けるので、

直射日光も無く、それはよかったです。

意外に疲れました。

2012年07月12日

浅間登山 草すべり

ここが最後の難関とは覚悟していました。

この崖を見て、既に心は折れてます。

もう体力も残っていませんし・・・

とはいうものの、

ここを登らないと帰れないので、

いろいろ考えてもしょうがないから、

頑張って登りました。

本当に過酷な急坂でした。

50歩 歩いては、休憩の繰り返し。

水筒の水も切れてしまい、

水分補給もできませんでした。

そして恐怖のポイントが二か所。

岩場をよじ登るところと

崖を半身で越えるところ。

いやー怖かったです。

この写真がありませんでした。

この写真が、この登山の最後の1枚です。

体力づくりも兼ねて、

これからも、登って行こうと思います。

おわり

この崖を見て、既に心は折れてます。

もう体力も残っていませんし・・・

とはいうものの、

ここを登らないと帰れないので、

いろいろ考えてもしょうがないから、

頑張って登りました。

本当に過酷な急坂でした。

50歩 歩いては、休憩の繰り返し。

水筒の水も切れてしまい、

水分補給もできませんでした。

そして恐怖のポイントが二か所。

岩場をよじ登るところと

崖を半身で越えるところ。

いやー怖かったです。

この写真がありませんでした。

この写真が、この登山の最後の1枚です。

体力づくりも兼ねて、

これからも、登って行こうと思います。

おわり

2012年07月11日

浅間登山 Jバンド、前掛山

前回の続きで・・・

Jバンド入口から...

この傾斜です。

写真では分かりにくいのですが、

初心者には、驚きの光景です。

幸いにも、前に人がいたので、

勇気が出ましたが...

浅間山はこんな感じで見えます。

登山道もはっきり見えます。

このときは、浅間山は登れそうだと、

無知丸出しでした。

Jバンドから、

上2枚が下から見上げた光景。

下1枚は前掛山登山口までの道中です。

湯の平から浅間山シェルター(前掛山手前)、

1/2は比較楽ですが、残り1/2はハードでした。

天気も良くなってしまって、

1時間程度の晴天下で、すごい日焼けと疲労です。

安全のため、途中で行き止まりとなっていますが、

看板はどこかに行ってしまったようです。

ここから西側に第一外輪山へ進めます。

(頂上から下りの写真です)

前掛山までの道のりは、

緩やかで歩きやすいです。

頂上に向かって、

右側が緑地帯と黒斑山の山並み、

左側が火口中心と岩場

歩行帯はその尾根です。

全く対照的な光景とその高さが、

非日常的で不思議な力が湧きあがってくる

そんな感覚に浸かりました。

到着です。

2500mの空気は最高です。

雲海が見れました。

その中に入りこみたい衝動に駆られます。

火口からは噴煙が上がっています。

有毒ガスも含まれているようですが、

風向きも東方向へ吹いていて、安心でした。

気分的には達成感と充実感と

満足感でいっぱいですが、

体力は残り10%で位だったと思います。

次は最後の試練、

草すべりに続きます。

Jバンド入口から...

この傾斜です。

写真では分かりにくいのですが、

初心者には、驚きの光景です。

幸いにも、前に人がいたので、

勇気が出ましたが...

浅間山はこんな感じで見えます。

登山道もはっきり見えます。

このときは、浅間山は登れそうだと、

無知丸出しでした。

Jバンドから、

上2枚が下から見上げた光景。

下1枚は前掛山登山口までの道中です。

湯の平から浅間山シェルター(前掛山手前)、

1/2は比較楽ですが、残り1/2はハードでした。

天気も良くなってしまって、

1時間程度の晴天下で、すごい日焼けと疲労です。

安全のため、途中で行き止まりとなっていますが、

看板はどこかに行ってしまったようです。

ここから西側に第一外輪山へ進めます。

(頂上から下りの写真です)

前掛山までの道のりは、

緩やかで歩きやすいです。

頂上に向かって、

右側が緑地帯と黒斑山の山並み、

左側が火口中心と岩場

歩行帯はその尾根です。

全く対照的な光景とその高さが、

非日常的で不思議な力が湧きあがってくる

そんな感覚に浸かりました。

到着です。

2500mの空気は最高です。

雲海が見れました。

その中に入りこみたい衝動に駆られます。

火口からは噴煙が上がっています。

有毒ガスも含まれているようですが、

風向きも東方向へ吹いていて、安心でした。

気分的には達成感と充実感と

満足感でいっぱいですが、

体力は残り10%で位だったと思います。

次は最後の試練、

草すべりに続きます。

2012年07月10日

浅間登山 黒斑山~Jバンド入口

事前に地図など見ましたが、

自分の体力とルートの状態など

よくわからないので、

そうなると、とにかく行ってみるしかありません。

黒斑山までは、

1か所くらい きつい坂がありましたが、

何とかたどり着くことができました。

そこから先は、

黒斑山~蛇骨岳~仙人岳~Jバンドと続きます。

黒斑山山頂です。

意外に場所はせまく、人が多いと込み合うと思います。

霧が景色を遮っていますが、

天気ばかりはしょうがないですね。

蛇骨岳までは、このような道が続きます。

右下は崖、でも緑が広がるので、

恐怖に負けず、進んでいけます。

このあたりは、ちょっと怖いな~と感じはじめています。

まだ霧があると見えない分、

歩くことができるのですが・・・

尾根になっていて、砂利道もところどころであります。

上り下りはきつくなく、歩きやすいと思います。

黒斑山からはほんのわずかの距離です。

おそらく仙人岳を超えたところがここだと思います。

強風のせいか、標識が見当たりません。

ずっと尾根を歩いて行きます。

左側は霧でほとんど見えませんでしたが、

右側には、湯の平、浅間山(前掛山)、第二外輪山がよく見えます。

少し難しい岩場もありましたが、

普通に通過出来ました。

登坂もあまり苦にはなりませんでした。

到着したJバンド入口。

この先にも鋸岳があるそうですが、

見に行く余裕がありませんでした。

というのも、

こんなところを下りていくのかと

迷いが生じていましたので・・・

何とか決心して行ってみました。

(次に続く)

自分の体力とルートの状態など

よくわからないので、

そうなると、とにかく行ってみるしかありません。

黒斑山までは、

1か所くらい きつい坂がありましたが、

何とかたどり着くことができました。

そこから先は、

黒斑山~蛇骨岳~仙人岳~Jバンドと続きます。

黒斑山山頂です。

意外に場所はせまく、人が多いと込み合うと思います。

霧が景色を遮っていますが、

天気ばかりはしょうがないですね。

蛇骨岳までは、このような道が続きます。

右下は崖、でも緑が広がるので、

恐怖に負けず、進んでいけます。

このあたりは、ちょっと怖いな~と感じはじめています。

まだ霧があると見えない分、

歩くことができるのですが・・・

尾根になっていて、砂利道もところどころであります。

上り下りはきつくなく、歩きやすいと思います。

黒斑山からはほんのわずかの距離です。

おそらく仙人岳を超えたところがここだと思います。

強風のせいか、標識が見当たりません。

ずっと尾根を歩いて行きます。

左側は霧でほとんど見えませんでしたが、

右側には、湯の平、浅間山(前掛山)、第二外輪山がよく見えます。

少し難しい岩場もありましたが、

普通に通過出来ました。

登坂もあまり苦にはなりませんでした。

到着したJバンド入口。

この先にも鋸岳があるそうですが、

見に行く余裕がありませんでした。

というのも、

こんなところを下りていくのかと

迷いが生じていましたので・・・

何とか決心して行ってみました。

(次に続く)

2012年07月09日

浅間登山

また新しい趣味が出来ました。

多くの人が登山にはまる理由が

今日、よくわかりました。

『山の空気はおいしい』という

その感覚もよくわかりました。

今日のルートは、

高峰高原ホテル(表ルート)

↓

トーミの頭

↓

黒斑山

↓

蛇骨岳

↓

仙人岳

↓

Jバンド

↓

賽の河原

↓

前掛山

↓

賽の河原

↓

湯の平口

↓

草すべり

↓

トーミの頭

↓

高峰高原ホテル前(中コース)

でした。

AM 9:00発

PM 16:00着

初心者向けの山だそうですが、

自分にとってはかなりハードでした。

また、疲労のピークだった草すべり(登り)は、

急坂のみでなく、2か所の岩場通過が恐怖でした。

(今のレベルでは、ここは下りは無理ですね)

意外にも高所恐怖症だったのだと知りました。

天気も快晴は、景色がよくいいのですが、

よく見える分、恐怖感がすごいのと、

短時間でも日焼けと疲労が酷いです。

曇りや霧の方が、歩きやすいです。

雨は当然、困りますが、

雷鳴が近くて、これはとてつもなく怖いです。

ここからスタートです。

砂利道もありますが、

序盤はトレッキングという感じです。

ここがおそらくトーミの頭です。

この下は絶壁です。

霧のおかげで、岩場まで行きましたが、

霧が荒れた途端、足が震えてしまいました。

以降の写真は、順次まとめていこうと思います。

ここは遠くでもないので、

今後、何回か言ってみようと思います。

多くの人が登山にはまる理由が

今日、よくわかりました。

『山の空気はおいしい』という

その感覚もよくわかりました。

今日のルートは、

高峰高原ホテル(表ルート)

↓

トーミの頭

↓

黒斑山

↓

蛇骨岳

↓

仙人岳

↓

Jバンド

↓

賽の河原

↓

前掛山

↓

賽の河原

↓

湯の平口

↓

草すべり

↓

トーミの頭

↓

高峰高原ホテル前(中コース)

でした。

AM 9:00発

PM 16:00着

初心者向けの山だそうですが、

自分にとってはかなりハードでした。

また、疲労のピークだった草すべり(登り)は、

急坂のみでなく、2か所の岩場通過が恐怖でした。

(今のレベルでは、ここは下りは無理ですね)

意外にも高所恐怖症だったのだと知りました。

天気も快晴は、景色がよくいいのですが、

よく見える分、恐怖感がすごいのと、

短時間でも日焼けと疲労が酷いです。

曇りや霧の方が、歩きやすいです。

雨は当然、困りますが、

雷鳴が近くて、これはとてつもなく怖いです。

ここからスタートです。

砂利道もありますが、

序盤はトレッキングという感じです。

ここがおそらくトーミの頭です。

この下は絶壁です。

霧のおかげで、岩場まで行きましたが、

霧が荒れた途端、足が震えてしまいました。

以降の写真は、順次まとめていこうと思います。

ここは遠くでもないので、

今後、何回か言ってみようと思います。